Licht ist das wichtigste Stilmittel in Videos. Filme können an einem sommerlichsten Tag gedreht werden und trotzdem bedrohlich sein. Sie sorgen dafür, dass sich deine Körperhaare aufstellen, es beginnt knapp hinter dem Handgelenk, fließt über die Schulter und den Rücken hinab. Du fühlst dich in deinen eigenen Räumlichkeiten nicht mehr sicher, ein Windhauch am großen Zeh versetzt dich in Todesangst. Es ist das flache Licht, der Sommer wirkt plötzlich kühl und am wichtigsten sind die Schatten. Wer das Licht kennt, sieht die wahren Schatten. Deshalb beginnen so viele Horrorfilme mit einem Sommertag. Weiterlesen

Hörbuch: Wie das Wort mich mitnahm

Die Worte, die durch meine Adern fließen

Wörter sind immer da, sie verlassen mich nicht. Sie haben auf alles eine Antwort, sie sind stark, sie können die kältesten Menschen umarmen. Sie sind mein Ticket für die Freiheit, wenn ich im tiefsten Verließ gefangen gehalten werde. Sie sind immer da, sie pulsieren unter meiner Haut. Kaum sichtbare Wörter tummeln sich dort, mächtige Wortgewalten paaren sich, Satzfragmente huschen durch meine Adern, ganze Buchreihen flüstern mir ins Ohr. So laut sie sind, so laut bin ich, so verängstigt sie sind, so bin ich es auch. Sie sind ich, ich bin nichts ohne sie. Weiterlesen

Wörter sind immer da, sie verlassen mich nicht. Sie haben auf alles eine Antwort, sie sind stark, sie können die kältesten Menschen umarmen. Sie sind mein Ticket für die Freiheit, wenn ich im tiefsten Verließ gefangen gehalten werde. Sie sind immer da, sie pulsieren unter meiner Haut. Kaum sichtbare Wörter tummeln sich dort, mächtige Wortgewalten paaren sich, Satzfragmente huschen durch meine Adern, ganze Buchreihen flüstern mir ins Ohr. So laut sie sind, so laut bin ich, so verängstigt sie sind, so bin ich es auch. Sie sind ich, ich bin nichts ohne sie. Weiterlesen

Bloggerparade von Clue Writing: Verrückte Augen

Seine Lider zucken und er hält den Kopf gesenkt, ohne seine Umgebung aus den Augen zu lassen. Was ist mit dem los? Wahrscheinlich auch so eine kranke Paranoia, alle Typen haben Paranoia. Vor der Bindung zu Frauen besonders, vor Tumoren im Gehirn, vor Hundekacke auf dem Gehweg.

„Bist du nervös?“, fragt sie und erwidert auf seinen fragenden Blick mit den dicken Augenringen: „Du spielst an deinem Bart herum.“

„Ich mag, wie es klingt“, sagt er und ihr gefällt sein patziger Ton. Er nimmt ihren Arm am Handgelenk und sie muss ihre Kette loslassen, mit der sie gespielt hatte. Er legt ihre Finger auf seine Wange und fährt mit ihnen hinunter bis zum Kinn. Der Bart gibt einen knisternden Widerstand. Sein Mund zuckt verlegen, als er sie los lässt.

„Nein, es klingt wirklich toll“, sagt sie und es ist die Wahrheit. Sie stand schon auf ihn, als er sich setzte und ihr eine winzige Sekunde mit verrückten Augen ansah. Dieser verhuschte Moment hatte ihre Ohren glühen lassen und sie hatte schnell nach ihrer Kette gegriffen, um ihre Nervosität zu überspielen. Jetzt schaut er sie länger an und sie glaubt, ein Lächeln zu sehen. Ein Auto fährt vorbei und er duckt sich noch ein wenig mehr. Weiterlesen

10 WÖRTER, EINE GESCHICHTE*

Eine haarige, kleine Spinne krabbelte über seinen Fuß, er wackelte mit den Zehen. Die Spinne blieb stehen und verweilte. Fast schien es ihm, als würde sie ihn angucken, mit ihm sprechen. Doch er halluzinierte viel seit einigen Tagen, er war daran gewöhnt. Wären seine Hände nicht auf dem Rücken zusammengebunden, könnte er das Spinnentier einfach vorsichtig in die Hand nehmen oder beiseite schupsen. Dieses lief nun seine Fußsohle hoch. Er kicherte.

„Was ist?“, unterbrach der dicke Mann, der vor ihm mit einem Buch im Schneidersitz saß, sein lautes Lesen. Zum dritten Mal hatte er dieses Buch schon angefangen. Er las gerne, außerdem wollte er den Gefangenen etwas aufheitern. Es war ein Werk von Anthony Hopkins, andere Bücher gab es auf dem Schiff nicht. Weiterlesen

10 WÖRTER, EINE GESCHICHTE*

„Wunder können dir helfen, das Leben zu genießen“, sagte er und goss sich etwas aus einer fancy Flasche ein. „Was ist das?“, fragte ich und zeigte auf das durchgestylte Getränk. „Bier.“ Und dann erläuterte er, weshalb dieses Bier besonders toll sei. Recycelt, ohne Genmanipulation, vegan, heilig gesprochen und all so etwas. Mir war kalt und hatte keine Lust mehr die Welt von diesem Naseweis erklärt zu bekommen. „Mir ist kalt“, sagte ich und meinte: „Ich will rein.“ Er stellte sich taub, er nimmt immer alles wörtlich. Er findet es blöd, nicht zu sagen, was man will. „Wie kannst du das, was du willst, ungesagt in deinen Worte implizieren und darauf vertrauen, dass andere es verstehen?“ Auch jetzt folgte er seinen Prinzipien: „Es ist Sommer!“ – „Spätsommer“, schwächte ich seine Aussage ab. Weiterlesen

#100happy days – Tag X: Wann man mittags einen Schnaps trinken sollte

Wir sitzen im Künstler-Café Herman Schulz und No. und ich sprechen über Männer. Ich arbeite dort als Freiwillige, aber gerade bin ich privat am Kaffeetrinken. Th. und An. kommen herein und große Umarmungen folgen. „Du hast aber viel Energie“, sagt Th. „An. hat dir auch schon auf den Hintern gestarrt“, sagt Ti., ein weiterer im Café, der schon zum Inventar gehört. An. verteidigt sich: „Ich habe dich gemustert! Nicht gestarrt! Ich habe mich gefragt, ob du dich für heute Abend schon schick gemacht hast.“ Ich bin tatsächlich an diesem Tag extrem gutaussehend, daher strahle ich und freue mich, dass mein Werk geglückt ist: „Ich brauchte das, da ich die letzten Tage immer so grottig* aussah.“

Wir sitzen im Künstler-Café Herman Schulz und No. und ich sprechen über Männer. Ich arbeite dort als Freiwillige, aber gerade bin ich privat am Kaffeetrinken. Th. und An. kommen herein und große Umarmungen folgen. „Du hast aber viel Energie“, sagt Th. „An. hat dir auch schon auf den Hintern gestarrt“, sagt Ti., ein weiterer im Café, der schon zum Inventar gehört. An. verteidigt sich: „Ich habe dich gemustert! Nicht gestarrt! Ich habe mich gefragt, ob du dich für heute Abend schon schick gemacht hast.“ Ich bin tatsächlich an diesem Tag extrem gutaussehend, daher strahle ich und freue mich, dass mein Werk geglückt ist: „Ich brauchte das, da ich die letzten Tage immer so grottig* aussah.“

Im Hintergrund wird Schnaps vorbereitet. Es ist Mittag. Dieses Café kennt keine Regeln, denke ich. No. hüpft um den Tresen herum und alle anderen freuen sich mit. An. winkt mich heran, es gibt etwas zu feiern und ich muss / darf mit Schnaps trinken. Alle stehen im Kreis um das Tablett mit den Schnapsgläsern herum: An., Ti., No. und all die anderen Abkürzungen. Feierlich heben wir das Glas in die Luft. Ti. redet viel, seine Lippen schließen sich nur für einzelne Buchstaben. No. grinst mir zu, ja ja, Ti., der Quatschkopf. Wir exen, es schmeckt wohlig warm. „43er-Likör mit Kaffee“, erklärt Th.

Es wird ruhig, wir verschwinden in verschiedene Richtungen. No., die extravagante Köchin des Hauses, geht einkaufen, die anderen gehen ins Büro. Ich schreibe, trinke Milchkaffee und schmunzle in mich hinein. In Offenbach hatte ich krampfhaft versucht mir ein Zuhause zu schaffen, endlich bleiben zu lernen. In Berlin ist es einfach passiert, ich bin Zuhause. Auch im Herman Schulz.

*Ein Wort, das nicht zu existieren scheint. In meiner Welt bedeutet es so viel wie gammelig, zerstört, nicht zurecht gemacht, ungepflegt. Übrigens steht es tatsächlich im Duden als Synonym für sehr schlecht.

Foto von Johanna Kindermann: Eine Ecke im Herman Schulz

#100happydays – Tag 30

Der Umzug, der mich in meine „finale“ Wohnung bringt, steht an. Die Kisten, aus denen ich in den letzten drei Monaten lebte, sind wieder zugeklebt. Ich weiß nicht mehr, was sich in ihnen befindet. Das auspacken wird interessant. Vielleicht ist alles nur unnützer Kram.

Der Umzug wird grauenvoll. Aus einem vierten in einen sechsten Stock. Doch beim Anblick denke ich daran, dass es bald vorbei ist. Morgen ziehe ich in die Schlacht.

#100happydays – Tag 28

#100happydays – Tag 26

Der #100happydays-Moment wird für den Leser enttäuschend sein, doch mich erleichtert er unendlich. Den ganzen Morgen saß ich im Lieblingscafé und bereitete meinen Umzug vor. Nun ist alles geplant, ich muss es nur noch durchführen. Denn dieser letzte Umzug (bedeutet, dass erst einmal keine in nächster Zukunft geplant sind) ist die letzte Hürde. Dann bin ich richtig in Berlin angekommen. Außerdem trank ich heiße Schokolade während der Planung. Das kann doch nur gut sein.

Menschen mit Wespen in ihrem Leben

„Zwei Gemüsedöner, einmal vegetarisch, einmal mit Fleisch, bitte“, sage ich, obwohl der Mann in der Bude schon mit den Handgriffen begonnen hat. Ich nehme immer das Gleiche. Ich stehe mit Katharina an der Dönerbude am Ostkreuz und wir verfolgen mit gierigen Blicken den Dönerprozess. „Wohnst du hier?“, fragt mich der Budenbesitzer und wendet das Fladenbrot. „Nein. Ja“, sage ich es mich selbst fragend und er gibt sich zufrieden. Katharina lächelt mit hungriger Seligkeit. Ich habe ihr einen perfekten Gemüsedöner versprochen. Ohne Paprika, denn die mag ich nicht. Sie schon, aber sie lässt sich von Kartoffeln, Aubergine, Tomaten und Zucchini besänftigen, die gerade in das geöffnete Fladenbrot gefüllt werden. Dazu gibt es noch einen weiteren Klecks Knoblauchsauce und ein Spritzer Granatapfelsirup. Wir kriegen unsere Döner in unsere glücklichen Hände gedrückt und schlendern zum nahen Park, der von Bänken umrandet ist.

„Zwei Gemüsedöner, einmal vegetarisch, einmal mit Fleisch, bitte“, sage ich, obwohl der Mann in der Bude schon mit den Handgriffen begonnen hat. Ich nehme immer das Gleiche. Ich stehe mit Katharina an der Dönerbude am Ostkreuz und wir verfolgen mit gierigen Blicken den Dönerprozess. „Wohnst du hier?“, fragt mich der Budenbesitzer und wendet das Fladenbrot. „Nein. Ja“, sage ich es mich selbst fragend und er gibt sich zufrieden. Katharina lächelt mit hungriger Seligkeit. Ich habe ihr einen perfekten Gemüsedöner versprochen. Ohne Paprika, denn die mag ich nicht. Sie schon, aber sie lässt sich von Kartoffeln, Aubergine, Tomaten und Zucchini besänftigen, die gerade in das geöffnete Fladenbrot gefüllt werden. Dazu gibt es noch einen weiteren Klecks Knoblauchsauce und ein Spritzer Granatapfelsirup. Wir kriegen unsere Döner in unsere glücklichen Hände gedrückt und schlendern zum nahen Park, der von Bänken umrandet ist.

Ich habe einen riesigen Oleanderbusch in einem rosafarbenen Übertopf dabei und bin überfordert, wie ich mich mit der Blume und dem Döner geschickt hinsetzen kann. Eine ältere Frau kommt mir zur Hilfe. Sie ist in einem Alter, in dem eher ich ihr helfen sollte. Peinlich berührt sage ich „Danke“ und sie strahlt so sehr, dass ich vermute, dass sie es nötig hatte, auch einmal die Helfende sein. Ich sitze, links der rosa Blumentopf und die ältere Frau, rechts Katharina, die schon eine Kartoffel kaut. Wir sind uns einig: es ist ein perfekter Gemüsedöner. Weiterlesen

#100happydays – Tag 23

#100happydays – Tag 21

#100happydays heute: einen fantastisch zubereiteten Kakao in meinem neuen Lieblingscafé Herman Schulz (jetzt habe ich es doch verraten) mit einem neuen Haarschnitt, einem blau gefleckten Himmel und einer guten Nachricht. Eine Frau, die nach Blues aussieht, kommt gerade mit einer Gitarre rein und fängt mit etwas Glück gleich an zu singen.

#100happydays – Tag 18

Heute gibt es einen besonderen #100happydays-Moment. Ich habe ein Café zum Arbeiten gefunden. Hier kommen Menschen her, um an Filmen zu arbeiten, Regisseure, Ideenhaber, Drehbuchschreiber, Kreative, produzierende Menschen. Es ist ein Verein, um gemeinsam an Projekten zu arbeiten, der sich durch das Café finanziert wird. Neben uns sitzt eine Sängerin und Malerin. Manchmal kommt eine Katze zu Besuch. Das Café ist zu Fuß nur wenige Schritte entfernt von mir. Ich bin glückselig. Vielleicht ist das der beste #100happydays-Moment. Den Namen des Cafés verrate ich noch nicht. Vielleicht verliert es sonst seinen Zauber.

#100happydays – Tag 17

Der #100happydays-Moment war eigentlich, dass ich nach viel wechselndem Besuch mal vom einem Abend bis zum nächsten alleine war. Ich mag Besuch, aber alleine sein nach einer so langen Zeit ist göttlich. Ich lag faul in der Hängematte, sang laut bei Nelly Furtado-Songs aus den 90ern mit und bereitete mir diesen leckeren Salat aus den Resten vom Wochenende. Die Sauce war ein wildes Gemisch aus Frischkäse, Olivenöl, Agavendicksaft, Salz und Knoblauch. Sie war unfassbar lecker. Jetzt hab ich erst mal wieder Besuch.

#100happydays – Tag 16

Der #100happydays-Post heute fiel mir schwer. Der Mauerparkflohmarkt sorgte für eine miese Laune bei mir. Überall Menschen, die gucken mussten und über William & Kate redeten oder ihr Produkt anpriesen: „This is a very special Lederpflege.“ Bianca strich mir mitleidig über meinen Rücken und ich blaffte sie an: „THIS IS A VERY SPECIAL LEDERPFLEGE!“ Sie schüttelte über mich den Kopf und tätschelte ihre neu erworbene Kette. „Was ist heute dein happy moment?“, fragte sie. Ich: „Heute gibt es kein HAPPY MOMENT!“ Und ich zog die Vokale genervt in die Länge. Wir kamen an eine Pfütze, in der zerfletterte Tauben und Spatzen badeten. Entzückt blieb ich stehen und zückte mein Smartphone. Bianca grinste: „Na, das ist doch mal ein happy moment.“

#100happydays – Tag 15

#100happydays für heute: Bianca ist in Berlin zu Besuch und wartet in der Hängematte auf mich, während ich dusche. Gleich gehen wir auf das Tempelhofer Feld. Ich mag es, wie sie lümmelt und dabei mit ihren Zehen wackelt.

Jeden Tag etwas zu posten ist nahezu unmöglich. Dazu passieren manche Tage zu schnell. Ist das schon mal jemanden gelungen? Vielleicht mit einem Wecker jeden Abend…

Man nehme den nächsten Elefanten

Keiner da, keiner da

Keiner da, keiner da

Wenn alles zu laut ist

Sie ist zu schnell gerannt

wo kein Platz zum Ausruh’n ist

Ein Schritt für das Ende

bedeutet nicht, dass da’n Anfang ist

Wer wird schon Elefanten reiten

wenn er gut zu Fuß ist?

Dieses Gedicht ist einer Vertrauten gewidmet, die auf ihren nächsten Elefanten wartet. Wir telefonierten lange, es war spät Abends. Als wir auflegten, schrieb ich.

Foto: flickr // Allie_Caulfield

Der Anschlag auf die Moschee

„Da stehen ein paar Menschen, vielleicht können wir die interviewen“, sagt mein Kollege. Auf gut Glück fuhren wir zu einer Moschee in Kreuzberg, auf die es ein Anschlag gegeben haben sollte. Mehr wissen wir nicht. Ich erwarte nichts großes, ein Stein durch eine Fensterscheibe vielleicht. Oder faule Eier an der Hauswand.

„Da stehen ein paar Menschen, vielleicht können wir die interviewen“, sagt mein Kollege. Auf gut Glück fuhren wir zu einer Moschee in Kreuzberg, auf die es ein Anschlag gegeben haben sollte. Mehr wissen wir nicht. Ich erwarte nichts großes, ein Stein durch eine Fensterscheibe vielleicht. Oder faule Eier an der Hauswand.

Es ist kalt und es regnet. Wir stehen unter der überdachten Einfahrt der Moschee und mein Kollege redet mit jemandem in einem wichtigen Anzug. Von diesem Mann erfahren wir, dass ein wichtiger Redner kommt – jeden Moment. Einige Journalisten sind schon da. Ich bekomme das Mikrofon von meinem Kollegen und die typische Journalisten-Hektik. Ich halte Ausschau und beobachte die Reaktionen der anderen, da ich den wichtigen Redner nicht kenne. Solche Menschen erkennt man dennoch immer, da sich eine Traube von Leuten um sie bildet und alle Blicke auf sie gerichtet sind.

Ich friere, ein anderer Anzugträger nickt mir mitleidig zu. Zitternd nicke ich zurück. Bestimmt sind es nur Eier, denke ich. Dann wird von rassistischen Tatbeständen ausgegangen, die machen immer alles schlimmer. Ich überlege, was ich fragen soll, wenn ich keine Ahnung von dem Thema habe. Mehr als „Was ist hier passiert?“ fällt mir nicht ein und beschließe den Rest spontan zu machen. Spontan bin ich immer besser.

Mein Kollege und ich gehen auf die Moschee zu, noch sehen wir nur den Innenhof. Journalisten wuseln mit großen und kleinen Kameras herum, einige stehen ratlos herum. Ich erkenne sie an ihren Jacketts: Bequem für die Arbeit, aber schick genug für wichtige Leute. Einer mit dunkelblauem Jackett blinzelt verzweifelt seine Kollegin an: „Das bringt nichts, die sprechen hier alle nur türkisch.“

Ich folge meinem Kollegen, der auf einen Innenhof voller Staub und Schutt tritt. Zum ersten Mal kann ich die tatsächliche Moschee sehen. „Wow“, sage ich, dann nichts mehr. Ich trete neben meinen Kollegen, Schutt knirscht unter meinen Füßen. Die Moschee besteht nur noch aus nackten, rußigen Wänden. Ein angebranntes Tuch weht im Wind. Man sieht, wo die Flammen in der Nacht zuvor aus den Fenstern heraus in die Höhe wuchsen.

Ich fühle kalte Hände in meinem Nacken, obwohl mich keiner berührt, und ich zucke zusammen. Von wegen Eier. Journalisten neben mir filmen wie Bienen während ihrer Arbeit die Hauswand hoch und runter, auch mein Kollege hält die Kamera drauf. Ich brauche einen Moment, um wieder Journalist zu werden. Ich schüttle die Hand von meiner Schulter und bin wieder konzentriert.

Ich höre wieder die anderen, wie sie türkisch oder deutsch durcheinander reden. Jetzt bin ich wieder ein Teil von ihnen und ich höre mich sagen: „Lass uns draußen warten, damit wir mitnehmen können, wie der wichtige Redner aus dem Auto steigt.“ Denn als Journalist darf man manchmal kein Mensch sein.

Später betreten wir das Gebäude, vorsichtig versuche ich nichts zu berühren. Einerseits will ich nicht voller Ruß sein, andererseits habe ich Bilder von der brennenden Moschee in meinem Kopf: Nur ein kleines Antippen von mir und die Mauern stürzen in sich zusammen, denke ich. Es riecht beißend. Zum Glück ist das Interview schon vorbei, denn ich kriege die kalten Hände nicht mehr los. Nun bin ich umgeben von schwarzen Wänden. Die anderen Journalisten drängeln wieder zurück. Eine Ecke ist fast verschont geworden, Plakate aus Papier hängen noch an der nur leicht angesengten Wand. Ein Paar blauer Frauenschuhe, bedenkt mit Perlen stehen unversehrt am Fenster. Ich gehe auch.

Foto: flickr // lebastian

Mehr Informationen zu dem vermutlichen Anschlag zum Beispiel im Tagesspiegel.

#100happydays – Tag 12

#100happydays – Tag 11

#100happydays – Tag 10

#100happydays – Tag 9

#100happydays – Tag 8

#100happydays – Tag 7

#100happydays für heute: Auf der Suche nach etwas wichtigem auf meiner Festplatte fand ich alte E-Mails. Ich war Anfang zwanzig und bis über beide Ohren verknallt. Alles schilderte ich meiner Freundin im Detail. Hach, waren das süße Mails. Das verrückte ist: Nach nur so wenigen Jahren erkennt man sich selbst kaum noch wieder. An nur einem Abend erlebte ich einen vergangenen Sommer wieder.

#100happydays – Tag 6

#100happydays – Tag 4

#100happydays – Tag 3

#100happydays – Tag 2

#100happydays – Tag 1

Das Projekt #100happydays geht darum, dass man 100 Tage lang einen glücklichen Moment dokumentiert. Und ich mach mit!

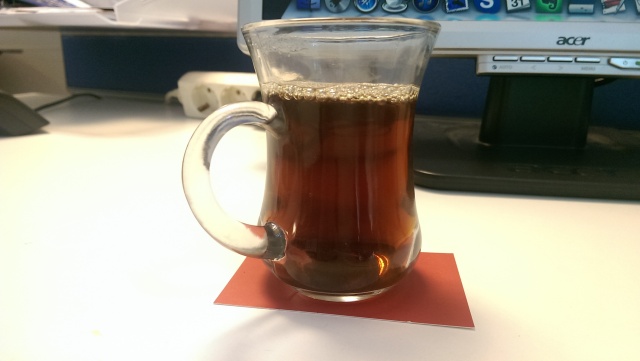

Tag 1: Mein Kollege stellt mir ungefragt ein Glas türkischen Tee vor die Nase und sagt: „Um fit zu bleiben.“

Schreibaufgabe: Der teekochende Antiheld

Schreibaufgabe: Ein gebrochener Anti-Held soll Tee für seine Mutter kochen. Was gehen ihm für Gedanken durch den Kopf?

Er dachte für einige sich stapelnde Sekunden nichts. Sein Atemzug danach war tief. Dann dachte er wieder an die Frau und deswegen sprang er tatsächlich auf und begann die Teekanne zu suchen. Als die Frau hartnäckig blieb, wurden seine Bewegungen fahrig. Er konnte die Kanne nicht finden, denn er suchte nur für Beobachter, in Gedanken war er auf dem Gehweg neben der mehrspurigen Straße. „Wenn du wüsstest!“, sagte er zu niemand bestimmten. Er war wie ein Stein, der aus dem Fluss herausragt, das Wasser strömte um ihn herum und beachtete ihn nur so weit, dass sie ihm auswichen. Er lachte laut auf, der Strom blieb davon unberührt.„Mein Tee, Schatz, denkst du an ihn?“ Ohne dass er es gemerkt hatte, hatte sich sein Körper vor den Küchenschrank gesetzt. Seine Mutter rief vom Wohnzimmer aus. Er brüllte zurück, als würde er seine Mutter mit einem Stein abwerfen, obwohl er dass Wasser hinter ihr treffen wollte. Sie kam in die Küche und reichte ihm die Teekanne. Sie stand auf dem Regal direkt über ihm. Dazu stellte sie noch den losen Tee und Beutel daneben. Sie befüllte den Wasserkocher und schaltete ihn ein. „Ich mach das!“, bewarf er sie mit wütenden Steinen. Sie lächelte ihm traurig zu und ließ ihn alleine. Der Wasserkocher schnaufte und vermischte sich mit dem Rauschen des Straßenverkehrs. Der Strom floss an ihm vorbei, schneller als an anderen Flussbiegungen und er drohte und schrie, warum hörte ihn nur keiner? Die Frau hörte ihn. Sie blickte nicht weg, sie sah ihn. Ihre Augen waren entsetzt, ihr Mund kündigten die Tränen an, bevor er sie sehen konnte. Sie blieb nicht stehen, er: „Wenn du wüsstest!“ Das Wasser im Kocher tobt, mit einem Klick schnellt der Hebel hoch.

Überoberlippe

Ich bin in der Ringbahn und denke über die Körperpartie zwischen Nase und Mund nach. Ich bezweifle, dass es einen volkstümlichen Namen dafür gibt, sonst hieße es auch nicht Oberlippenbart, sondern Überoberlippenbart oder ähnlich. Die Frau vor mir hat sehr viel davon. Keinen Bart, aber eine Überoberlippe. Wie ein Vogelschnabel wölbt er sich über ihren Mund. Er sieht weich und wellig aus wie das Fleisch eines Oktopusses.

Eine andere Frau, die im Raum vor der Tür steht, hat fast keine Überoberlippe. Sie hat aber auch kaum einen Mund, dafür redet sie aber viel. Als hätte man ihr bei der Geburt noch schnell einen geschnitten, weil er sich als Phötus nicht gebildet hatte. Ein Mann drängt sich an meinen Knien vorbei und murmelt: „Entschuldigung.“ Über seinem Mund spannt sich die Haut wie ein Zelt und schwarze Punkte und kleine Hautschüppchen verraten die frische Rasur.

Meine Hand tastet nach meiner Überoberlippe und fühlt eine leichte Kuhle. Aha. Die Oktopus-Frau vor mir guckt mich neugierig an. Ich versuche mich in der Scheibe zu spiegeln, um zu sehen, wie die Partie unter meiner Nase aussieht. Da höre ich eine Stimme über die Lautsprecher: „Der nächste Halt ist zwei Stellen nach Hannas Zielhaltestelle. Ha ha.“ Meine Hand schnellt runter und ich sammle meine Körperteile ein, um auszusteigen. Ich glaube, Häme in dem Blick der Oktopus-Frau zu sehen.

Berlin mit dem Fahrrad (oder: Google Maps, die Sau!)

Zur Sicherheit schaute ich noch mal nach der Adresse, die mir geschickt wurde: Neumannstraße. Ich tippte die Straße in Google Maps und schrieb Christoph, mit dem ich verabredet war: „Ich bin in einer halben Stunde da.“ Mein Bauch zog sich zusammen, seit dem frühen Morgen hatte ich nichts mehr gegessen und die Arbeit hatte mich nicht pünktlich gehen lassen wollen. Ich schloss mein Fahrrad auf, kurvte es aus dem Hinterhof des Gebäudes und schwang mich drauf.

Bratkartoffeln mit Ofengemüse, ohne Paprika und mit viel Knoblauch. Tomaten, Zucchini, Aubergine und Pilze, dazu Quark mit Schnittlauch. Genau, wie ich es mag. Mein Magen tanzte vor Vorfreude und ich auf dem Fahrrad leicht mit. Vielleicht ist das sogar mein Lieblingsessen, vielleicht ist es das beste Essen überhaupt, vielleicht sind Bratkartoffeln mir Ofengemüse ein kleines Tor zur Glückseligkeit. Ich musste nur noch diese windige Straße am Alex vorbei, fiese Pflastersteinstraßen überwinden und dabei noch ein wenig schneller fahren. Ich trat in die Pedale, die Sonne kam raus und ich spürte eine Schweißperle meinen Rücken runterrollen. Google Maps teilte mir im Befehlston mit, ich solle links in die Neumannstraße einbiegen.

Die Neumannstraße in Pankow ist keine hübsche Straße. Sie ist zweispurig und die Häuser sind kastenförmige Mehrstockhäuser im Altenhausstil. Ich rollte die Straße hinunter und stellte mir vor, wie ich diese Umgebung öfters sehen würde, wenn ich Christoph besuchen würde. Die Strecke würde mich noch viele Schweißperlen kosten, aber was tut man nicht alles für Bratkartoffeln mit Ofengemüse. Komisch, hier müsste doch seine Wohnung sein. Google Maps befahl mir: „Bitte wenden.“ Ich fuhr die Straße zwanzig Minuten lang rauf und runter: „Bitte wenden, bitte wenden, bitte wenden.“ Ich hielt ernste Beziehungsgespräche mit Google Maps. Schließlich beende ich die App und rufe Christoph an.

„Ich finde deine Hausnummer nicht.“

„Was?“ Christoph lachte. Blödmann. Er verstand meinen Ernst der Lage nicht, ich verhungerte!

„Ich fahre seit zwanzig Minuten die Straße rauf und runter, deine Hausnummer gibt es nicht, überall schleichen Omas herum und ich habe Hunger!“

„Ich gehe mal vor die Haustür, vielleicht sehe ich dich. Wo stehst du denn?“

„Vor einem Einkaufszentrum. Da ist ein Fitnessstudio drin, ein Restaurant, eine Sparkasse…“

„Oh je.“ In seiner Stimme schwang Unheil mit, die ich erst einmal nicht wahrhaben wollte.

„Du wohnst doch in der Neumannstraße?“ Die Frage war rhetorisch.

„NAUMANNSTRAßE“, sagt er.

„Neumannstraße?“

„Naumannstraße!“

Endlich erkannte ich, dass es keinen Sinn hatte, die böse Wahrheit weiter zu verleugnen. Vorsichtig fragte ich: „In welchem Kiez wohnst du?“

„In Schöneberg.“ Ich höre die Neumannstraße in Pankow böse lachen, die alten Frauen feixen hinter mir.

„Wie lange brauche ich von Pankow bis nach Schöneberg?“

„Lange?“ Seine Stimme klang ungläubig, ich legte auf und fragte die weiße Fahne schwingend Google Maps um Rat.

Google Maps sagte gehässig: „48 Minuten.“

Mein Magen schlug von Innen gegen meine Bauchdecke, mein Körper stütze sich erschöpft auf mein Lenkrad und ich fing an zu heulen. Erschöpfung, Hunger und Wut kontrollierten mich und fühlte, dass ich das Tor zur Glückseligkeit nie erreichen würde. Ich beschimpfte die Welt, sämtliche Götter, die Naumannstraße, mich selbst und mein Geschimpfe machte auch nicht vor den Bratkartoffeln Halt.

Wieder zu Logik zurückkehrend hob ich mich auf und beschloss, dass eine weitere Stunde nur eine weitere Stunde sei und die Bratkartoffeln auf mich warten würden. Ein Mann kreuzte mich, wie ich mich auf dem Gehweg heulend an meinem Lenkrad festhielt, und tat, was jeder gut erzogene Mensch tun würde: Er schaute an mir vorbei und lief etwas schneller. Gut so. Ich wischte meine Tränen der Wut auf mich selbst weg und trat in die Pedale.

Generell war eigentlich Christoph schuld. Er hatte mir eine unlogische Straße geschickt, dabei ist NAU nicht mal ein Wort und NAUMANN ergibt keinen Sinn, so sollte keine Straße lauten. Ich suchte mir einen Schuldigen, um ein Ventil zu finden. Mir zum Opfer fallende Menschen standen mir im Weg, ich bellte sie an und raste die Strecke wieder zurück, alles war rückwärts. Die fiesen Pflastersteine schleuderten mich im Vollwaschgang, die windige Straße am Alex vorbei wollte mich wieder zurück nach Pankow wehen und ich versuchte das Universum mit seinem rätselhaften Unsinn zu entziffern. Als ich schließlich in Schöneberg meinen schmerzenden Hintern vom Fahrradsattel löste, war ich wieder besser drauf, mein Magen freute sich auf die Bratkartoffeln.

Ich klingelte und ein grinsender Christoph öffnete mir die Tür. Sein Blick sagte alles, er schüttelte leicht prustend den Kopf. Dafür wollte ich ihn gerne schlagen, stattdessen lachte auch ich laut auf. Ich streckte meinen geschundenen Körper und schaute die Naumannstraße hinab. Für Christoph war es dennoch eine gute Sache, dass er dort und nicht in der Neumannstraße wohnte. Es war hübsch und Gemütlichkeit lag auf den Häusern mit den spitzen Dächern und den Bäumen. Definitiv ein Upgrade. In der Wohnung schnupperte ich entzückt, es roch nach leckeren Bratkartoffeln. Ich hörte den Ofen brummen. „Das Essen braucht noch ein paar Minuten“, sagte Christoph und ich sank vor Trauer auf den Boden in der stühlelosen Küche. Christoph schwang sich ein Geschirrhandtuch fröhlich über die Schulter und trällerte: „Ich dachte, du brauchst länger für den Weg.“

Foto: flickr // Pierre Willscheck

Tourismus für Extreme: Der Fahrradladen Bikefix

Es war nicht unwahrscheinlich, dass mein neues, klappriges Fahrrad bald unfahrbar werden würde. Es könnten die Bremsen sein, vielleicht die Reifen, die Kette oder alles auf einmal. Es erwischte mich keine Woche, nachdem ich das olle Teil gekauft hatte. Nach vielen Tagen Hitze kam Regen dazu, während die Temperaturen gleich blieben. Natürlich trug ich Sandalen und eine Hose, die dem Wind in allen erdenklichen Richtungen nachgab. Dennoch lächelte ich, denn mein Mietvertrag war frisch unterschrieben und mir wehte ein gutgelaunter Fahrtwind die Haare in die Höhe.

Dann ermordete ich mein Fahrrad, indem ich über etwas scharfkantiges fuhr – ein Rinstein, eine zerbrochene Bierflasche oder ein Ninja-Schwert. Nach wenigen Metern musste ich es mir eingestehen: Mein Fahrrad hatte am Hinterrad einen Platten. Trotzdem lächelte ich noch. Immerhin war ich nicht in Eile, außerdem hatte mir mein ehemaliger Mitbewohner Nils etwas verraten: In Berlin dauert es nie lange, bis man auf einen Fahrradladen stößt.

Ich quälte mein röchelndes Fahrrad über den Moritzplatz und keine fünf Minuten später sah ich einen Laden mit vielen Fahrrädern in einer Reihe vor der Tür. Ha! Treppenstufen führten mich in ein Kellergeschoss und hinter einem schmuddeligen Tisch saß ein schmutziger Mann mit einer Huckleberry Finn-Mütze. Ich hatte keine Ahnung vom Fahrradleben und fragte verschwitzt: „Ich verpasste meinem Fahrrad gerade einen Platten. Kann man das schnell reparieren?“ Huckleberry Finn schaute mich verschmitzt an: „Auch noch schnell?“

Ich rollte also mein rostiges Fahrrad die Stufen hinunter und ohne ein Wort zu verlieren, packte mein Retter es und hob es auf einen Ständer. Er schaltete einen Bluetooth-Lautsprecher für Musik an und er begann zu arbeiten. Ich stand vor dem Tisch und beschloss, mich nicht zu wundern. Stattdessen wollte ich die Wendung meines Tagesflusses ebenso stillschweigend akzeptieren, wie Huckleberry Finn es tat. Ich bekam einen Stuhl hingeschoben und ich machte es mir bequem.

Seine Werkstatt war ein Chaos, doch er war ihr Herrscher. Seelrenruhig suchte er nach einem passenden Schraubenschlüssel. Er spielte die Zeit, statt sich von ihr dominieren zu lassen. Beeindruckt beobachtete ich seine Hände, die selbstsicher wussten, welche Schrauben gedreht werden mussten. Ihre Handflächen waren schwarz von der Arbeit und am rechten Ringfinger steckte ein dicker Silberring mit einem schwarzen Stein.

Plötzlich stand er mit einem Glas türkischen Tee vor mir. Mein Blick musste zu dem Korb mit den Fahrradklingeln gewandert sein. Er hob den Deckel eines Zuckerschälchens an und bot mir die süßen Würfel an – alles ohne Worte. Ich schüttelte den Kopf und nahm den Tee den Tee entgegen. Als ich vom Glas wieder aufblickte, war Huckleberry Finn längst wieder am Arbeiten.

Er musste viel erlebt haben und als wichtigste Eigenschaft konnte er es sich aneignen, das Leben so zu nehmen, wie es kommt. Ich fragte mich, ob ich jemals einen solchen Status von innerer Ruhe erreichen würde. Ein Bild von mir erschien in meinem Kopf: Ich war zwanzig Jahre älter und nicht mehr sprunghaft wie heute. Meine Haut war braungebrannter, als es die deutsche Sonne je hinbekommen würde, und viele feine Falten umkreisten meine Augen. Ich trug eine unmoderne Jeans, an der ich meine schwarzen Hände abwischte.

Eine Bewegung riss mich aus den Gedanken. An der Tür über uns stand ein Mann mit abstehenden Locken und einem Kinderrad in der Tür über uns: „Ich bin leider noch einmal da, die Kette ist zu groß.“ Keine Sekunde wich Huckleberry Finn von seinen geübten Handgriffen ab. Dann holte er eine neue Kette vom Haken und hielt sie dem Mann schweigsam hin. Obwohl er ihn wie einen Freund behandelte, wusste ich, dass sie sich kaum kannten. Denn so ging er mit Fremden um. Ein weiterer Kunde kam, um neue Bremssätze zu kaufen. Er wurde ebenso in den Arbeitsfluss mit eingebaut, fast tanzte der Ladenbesitzer durch seine Werkstatt. Ein Mann lief vorbei und sie begrüßten sich auf türkisch.

Als mein Fahrrad fertig war, war ich fast enttäuscht. Zu sehr hatte ich meinen Aufenthalt im Fahrradladen genossen. Ich zahlte und blickte ratlos auf das Rad, welches noch am Ständer hing. Huckleberry Finn winkte Richtung Ausgang und sagte: „Ich bringe es dir raus.“ Ich sammelte meine Tasche, meinen Laptop und meine neuen Erkenntnisse zusammen und wartete vor der Tür. Er folgte mir mit einer Zigarette im Mundwinkel. „Danke, das war wirklich schnell“, sagte ich, obwohl ich keine Ahnung hatte, wie lange es gedauert hatte. Im Laden läuft die Zeit nicht schnell. Seine Augen glitzerten und er ergriff meine ausgestreckte Hand: „Du sagtest doch ‚schnell’.“ Wenn ich Glück habe, blieb etwas von seinem schwarzen Dreck an meiner Hand hängen.

Bikefix

Reichenbergerstraße 6

10999 Berlin

Wie man als Model erfolgreich wird

Unfreundliche Hände ziepen an mir herum, sie stecken mir das Oberteil in den Rock, dann heraus und wieder hinein. Sie können sich fünf Sekunden, bevor ich auf den Laufsteg muss, noch immer nicht entscheiden. Irgendwann muss auch mal Schluss sein. Eine andere Hand schmiert mir einen Lippenstift nach dem anderen auf die Lippen, auch meine Frisur sitzt noch nicht perfekt. Ich seufze. Mein Kopf ist schwer von den falschen, leicht entflammbaren Haaren. Die Leute um mich herum wechseln vorsichtige Blicke. Sie befürchten, ich könnte jederzeit jemanden ohrfeigen und anschließend mit einem Rockstar mit zerrissenen Hosen durchbrennen.

Schließlich ist es soweit, jemand gibt mir einen Klaps auf den Hintern, „husch, husch“ und ich bin draußen auf dem Laufsteg. Ach, bin ich gelangweilt, aber kein Leben besteht eben aus entspannten Fahrradtouren und sonnigen Abenden auf dem Balkon. Also laufe ich leger, sexy und unnahbar an Menschen vorbei, die eifrig Fotos und Notizen machen. Ein paar fallen in Ohnmacht. Ach, immer dieses Fußvolk. Ich unterdrücken ein Gähnen und schwinge meinen Hintern um die Kurve.

Ein wenig später gebe ich eine Pressekonferenz. Eine große Blonde hyperventiliert: „Was sind Ihre Diät-Geheimnisse?“ Langsam nähere ich meinen Kopf dem Mikrophon und hauche: „Nichts essen. Und viel Rum.“ Ein verwundertes Raunen geht durch die Reihen. Einige werfen ihre Snacks weg, die Bananen und Schokoriegel häufen sich unter den Stühlen. Ein Mann mit Frauenstimme fragt: „Wie schaffen Sie es in solchen flachen Schuhen zu laufen?“ Ich antworte besonnen: „Alles Übungssache.“ Die Fragen werden lauter, jeder will etwas von mir. Ich winke ab und flüstere dem Mann mit dunkler Sonnenbrille neben mir etwas ins Ohr. Sofort bestellt er den Hubschrauber, der mich ins Hotel bringen soll.

Mein Fahrrad macht einen Satz, ich bin über einen Riss im Asphalt gedonnert. „Au“, rufe ich, als mein Po wieder auf dem harten Fahrradsitz landet. Ich bin auf dem Weg nach Hause, vorbei am Brandenburger Tor und dem Alex, und über die Spree. Den Kopf schüttelnd bringe ich mein Rad wieder zum Geradefahren. Ich wundere mich über mich selbst: Wo ich auch immer in meinen Tagträumen lande… Und während ich das denke, trifte ich wieder ab. Ich bin kein Model, ich bin Schuhmacher und meine Konkurrenz ist mir dicht auf den Fersen!

P. S.: Diese Geschichte wurde auf einem sonnigen Balkon geschrieben. Dabei aß ich nichts und trug keine Schuhe.

An einem fremden Ort

Das Zimmer ist klein mit zwei Hotelbetten darin. Ich gehe zum Fenster und schiebe die schweren Lagen von Vorhängen zur Seite. Er müsste bald da sein, wir hatten uns nach meinem Flug im Hotel um Mitternacht verabredet. Ich schaue hinaus auf die Straße und da steht er tatsächlich, als wäre es alltäglich, nur dass es an einem fremden Ort der Welt ist. Zeitgleich schaut er hoch und grinst mich breit an, seine Augen sind nur noch Schlitze. Er wartet mit großen Kopfhörern auf den Ohren und einer Zigarette in der Hand. Ich bekomme von ihm eine teure SMS an mein deutsches Smartphone: „Ich sehe dich.“

Das Zimmer ist klein mit zwei Hotelbetten darin. Ich gehe zum Fenster und schiebe die schweren Lagen von Vorhängen zur Seite. Er müsste bald da sein, wir hatten uns nach meinem Flug im Hotel um Mitternacht verabredet. Ich schaue hinaus auf die Straße und da steht er tatsächlich, als wäre es alltäglich, nur dass es an einem fremden Ort der Welt ist. Zeitgleich schaut er hoch und grinst mich breit an, seine Augen sind nur noch Schlitze. Er wartet mit großen Kopfhörern auf den Ohren und einer Zigarette in der Hand. Ich bekomme von ihm eine teure SMS an mein deutsches Smartphone: „Ich sehe dich.“

„Kommst du mit runter?“, frage ich die süße Natalie, „ich will mir eine zweite Schlüselkarte geben lassen, damit ich dich nachts nicht wecken muss, wenn ich zurück komme.“ Wir gehen zu zweit in die Lobby. Durch die aufgleitende Glastür sehe ich Markus noch auf der Straße stehen. Aufgedreht umarme ich ihn schnell, bevor ich mir eine eigene Karte vom Personal geben lasse. Tschüs, Natalie, schlafe gut. Dann bin ich mit Markus draußen in der Nacht von Istanbul.

Die Straßen sind schief und führen hinunter zum Hafen. Ich kann mir nicht helfen und hüpfe ein wenig. Während Markus etwas erzählt, falle ich ihm ins Wort: „Ich bin Istanbul!“ Dann muss er noch einmal von vorne anfangen, denn ich konnte mich nicht auf seine Worte konzentrieren. Wir laufen weiter, denn keine Bahn fährt mehr; einfach weiter, weil es so schön ist.

Während andere Städte schlafen gehen, lebt Istanbul nachts einfach weiter. Ein Mann grillt am Straßenrand, in dem er Kohle auf die dreckigen Pflastersteine häuft. Gegenüber von ihm reihen sich Angler auf der Brücke über das Wasser, die ihre langen Angeln über das Geländer schwingen. Etwas zieht an meinem Fuß, ich schaue an mir herunter und erkenne, dass ich in einer Angelschnur verheddert bin. Ich kichere, weil es mir peinlich ist, und entwirre mich. Markus lacht mich aus: „Ich denke die ganze Zeit, dass ich auf einer Brücke hoffentlich nicht an einer Angelschnur hängen bleibe und du bist zehn Minuten in Istanbul und es passiert dir!“ Ein sich in einem Plastikeimer kreisenden Fisch mit todgeweihten Blicken lenkt mich ab, da werde ich weitergezogen.

Zwischen den lauten Menschen bewegen sich wilde Hunde und Katzen, die weder verscheucht noch ignoriert werden. Ein Müllmann pfeift einen dösenden Hund heran, damit dieser die Mülltonne untersuchen kann, bevor er sie leert. Wir sehen eine Gruppe von beiden Tierarten, die gemeinsam einen Park mit trockenem Boden und steilen Treppenstufen durchstreifen. Wir setzen uns auf eine Mauer (und ich mich in eine Nacktschnecke) und führen schillernde Gespräche, die sofort in der warmen Nachtluft verpuffen.

Wir fahren mit dem Dolmus, eine Art Sammeltaxi, ein Stück, dann erklimmen wir die letzten steilen Meter bis zu Markus‘ Wohnung. Er wohnt in Üsküdar, einem – laut Markus – ruhigeren Stadtteil aus der asiatischen Seite Istanbuls. Sofort kommt die Terror-Katze angesprungen, vor ihr wurde ich schon gewarnt. Sie ist eigentlich eine wilde Katze, die sich die WG aber als Hauptquartier ausgesucht hatte. Nun wohnt sie ebenfalls dort, keine Widerrede erlaubt. Sie ist rot und umgarnt sofort Markus‘ Beine. Ich finde sie liebenswürdig, aber anscheinend hat sie noch ein zweites Gesicht, dass ich noch nicht kenne.

Von der Terrasse aus sieht man auf geschichtete Dächer, neben uns ragt ein spitzer Turm einer kleinen Moschee in die Höhe. Es riecht nach dem Stein, aus dem die Häuser gebaut sind. Auf meiner Zunge schmecke ich immer wieder ein Schluck Rum, den ich aus Deutschland für Markus mitgebracht habe. Auf Markus‘ Terrasse wirkt es doch so, als wären wir die einzigen, die noch wach werden. Doch der Schein trügt, denn mitten durch unsere Wortschwalle schallt der Gebetsruf. Zuerst von einer großen Moschee weiter weg, dann folgen die kleineren und auch die neben uns. Wir verstummen.

Selbst danach sind wir ruhiger und blicken noch auf die Stadt. Wir werden müde und sollten dringend schlafen. Doch für den Moment will ich mich an den dünnen Fäden festhalten und den Tag noch nicht zu Ende nennen. Ich bin in Istanbul.

Foto: Markus (Der Blick von der Terrasse)

Die Schnürsenkel-Philosophie

Die Welt wird klein, sie sammelt sich in einem Wagon einer S-Bahn zwischen Frankfurt Hauptwache und Offenbach Ost. Alles andere wird ausgeblendet, das hat Zeit bis nachher. Die Welt dreht sich um ein Mädchen mit sprunghaften Locken. Ihre Füße sind dicht an ihrem Körper auf dem Bahnsitz, sie bindet sich mit höchster Konzentration die Schuhe.

Die Menschen um uns herum bemerken nicht, dass sich ihre Welt nicht mehr dreht. Sie schauen lethargisch auf ihr Smartphone oder aus dem Fenster, die Mutter des Mädchens sitzt mit dem Gang zwischen ihnen neben ihr und unterhält sich mit anderen. Auch sie bemerkt nichts.

Ihre Tochter experimentiert mit den verschiedenen Möglichkeiten Knoten in ihre Schnürsenkel zu binden. Diese sind selten gesellschaftstauglich. Zum Beispiel bindet sie die Senkel nur an der Spitze zusammen und lässt sie auf den Sitz baumeln. Wenn sie ihre Schuh-Kunst erfolgreich abgeschlossen hat, löst sie die Knoten und beginnt von vorne.

Die Welt findet hier im S-Bahn-Abteil ihren Frieden. Sie zieht kleine Bahnen um das Mädchen, manchmal engere, manchmal weitere. Es gibt nichts schlechtes mehr, kein Hunger, kein Zehkratzen, keine angespannte Situation zwischen der Ukraine und Russland. So einfach kann es gehen.

Die Mutter quakt dazwischen. Sie springt auf und verscheucht mit fuchtelnden Bewegungen die verliebte Welt. Sie zieht die Füße der Tochter vom Sitz und schimpft mit ihr auf spanisch. Die Schuhe sind besonders schön gebunden: Die Schnürsenkel sind hinten an der Ferse verknotet. Weiterschimpfend zerrt sie an den Bändern, löst die Knoten und zerstört das Kunstwerk und damit den andächtigen Frieden.

Das Mädchen schaut wimmernd zu, wie ihre Schuhe mit einem Doppelknoten gesellschaftsfähig zugebunden werden. Tränen verschwimmen ihre Sicht und mit ihren Fäusten haut sie mehrmals auf den Sitz. Sie versteht nicht, weswegen der eine Knoten besser als der andere sei. Die Mutter scheucht sie aus der Bahn, schnell, schnell. Die Welt bleibt zurück und ein verlorenes Gefühl breitet sich in der Bahn aus. Dann breitet sie sich wieder aus und der Lärm der anderen tritt wieder an erster Stelle.

Foto: Flickr//Bildbunt

Eine Gedanke über verfliegende Worte in Istanbul

Die Tage und Nächte in Istanbul waren schnell, laut und mit einem breiten Grinsen versehen. Es ist schade, dass gerade die Wörter für solche schnelllebigen Momente schnell aus dem Kopf von neuen Eindrücken verdrängt werden. Jetzt liege ich auf dem Hotelbett, vor mir steht meine gepackte Reisetasche. Wenn ich an die Tage zurückdenke, wünsche ich mir einen Sekretär, der all die Sätze in meinem Kopf notiert. So bleibt mir nichts anderes übrig als meine geschundenen Beine hochzulegen, die Sonne auf meiner Haut zu riechen (und den kürzlichen Bindfadenregen) und darauf zu warten, dass die Worte zurückkommen. Wenn es soweit ist, erzähle ich mehr von Istanbul.

Foto: Johanna Kindermann

Wie ich in eine Kommune umzog

Die Katze thront über uns, Leo spricht poetisch über Zigaretten. Joscha legt sich ein Kirschkernkissen auf den Kopf, Charles* bringt mir italienische Handbewegungen bei: „This one means I don’t give a fuck.“ Er wedelt mit den Fingern durch seinen Kinnbart. Meine Hand macht seine Bewegung nach und arrogant sage ich: „I don’t give a fuck!“

Die Katze thront über uns, Leo spricht poetisch über Zigaretten. Joscha legt sich ein Kirschkernkissen auf den Kopf, Charles* bringt mir italienische Handbewegungen bei: „This one means I don’t give a fuck.“ Er wedelt mit den Fingern durch seinen Kinnbart. Meine Hand macht seine Bewegung nach und arrogant sage ich: „I don’t give a fuck!“

Seit drei Tagen wohne ich hier nun, in dieser 2er-WG, in der wir nun zeitweise zu viert mit Katze wohnen. Zum ersten Mal sitzen wir in einem Raum. Natürlich aus Zufall, denn so passiert das in großen Familien. Leo war über das Wochenende vermisst, Charles erkundet normalerweise das deutsche Nachtleben. Joscha gammelt schon den ganzen Tag krank und ungeduscht mit Pyjamahose auf dem Sofa, ich kam nassgeregnet von meiner Arbeit nach Hause. (Zwei Mal wurde ich heute nass, beim Hin- und Rückweg, dazwischen fiel kein Regen.)

Diese WG ist mein erster Schritt in meinem Drei-Punkte-Plan: Erstens komme ich für einen Monat bei Joscha unter, dann ziehe ich endlich nach Berlin. Leider (zweitens) werde ich erst wo zur Zwischenmiete wohnen, da meine letztendliche Wohnung bis Anfang September renoviert wird. Endlich kommt danach mein letzter Umzug in ein großes Zimmer mit Balkon und Shisha (Die noch nicht da steht, aber in meinem Kopf schon vorhanden ist – genauso wie die lauen Sommernächte.) Mein Plan ist ein wahres Konstrukt, ein Gebilde gebaut auf wackeligen Streichhölzern.

Charles ist ein Italiener, der gerade innerhalb einer Minute zwei Mal folgendes sagte: „Man, I was so fucking drunk.“ Er versprach mir leckere Pasta zu machen und philosophierte mit mir in der Küche über den Nationalstolz der Amerikaner im Gegensatz zu den der Deutschen. Ich habe nicht verstanden, was er hier tut oder studiert, aber das erscheint auch nicht wichtig.

Ich nenne diese Familie eine Kommune. Hier sind nur Verrückte, also Gleichgesinnte. Anfangs hatte ich Bedenken, da ich nie mit Katze umgezogen war, doch diese macht unseren Wahnsinn perfekt. Sie jagt einen zweiten Falter, die Musik geht aus. Plötzlich beobachten alle die Katze, Leo sagt gebannt: „Dieser Blick…“ Joscha eilt ihr zu Hilfe und schlägt ebenfalls nach dem Falter. Leo holt sein Smartphone hervor und hält es starr auf die Katze. Sie ist die Queen der Kommune, denke ich kichernd und nehme einen großen Schluck meines Mitternachtsbieres. Charles sagt: „She’s at home now“ und meint die Katze. Hach, der erste Schritt.

*Charles, der Italiener, möchte anonym bleiben, er schlug seinen alternativen Namen selbst vor.

Foto: Johanna Kindermann

Eine Geschichte für Kinder

Wenn ich eine Geschichte erzähle, habe ich keinen Einfluss auf deren Fortlauf. Bevor das erste Wort davon ausgesprochen ist, kann ich mir gerissene Wendungen überlegen, dramatische Spannungsbögen und die schönsten Stilmittel. „Der kleine Bär mit dem struppigen Fell läuft mit jedem Schritt schwerfälliger und die Steinbrocken auf seinem Weg werden immer größer“, erzähle ich. Wenn das Bärenjunge auf der Bergspitze ankommt, wird er mit einem Monster einen grässlichen Kampf führen. Ich sage: „Dann sieht er einen Schatten. Zuerst ist es nur der anfängliche Schock, weil sich etwas bewegt. Doch dann erkennt der kleine Bär, dass ihn tatsächliche Gefahr erwartet. Der Schatten wird größer, größer, größer…“ Meine Handbewegungen werden größer, größer, größer…

Braune Kinderaugen schauen mich an, der Mund ist offen. Die Kleine ist vier und die Tochter meiner Freundin Funda. Ich plane einen großen Knall, ein wahres Abenteuer, nach dem das Kind erschöpft auf das Bett zurückfallen und sofort einschlafen wird.

In meinem Kopf lacht meine Geschichte laut auf. Ich erkenne meine Notlage. Es ist, als würde ich mit einer Hand voll Karotten in eine Ziegenherde laufen. Ich kann nicht mehr umdrehen, ich werde angesprungen, angeknabbert und nur am Leben gelassen, wenn auch alle Ziegen satt werden. Ich führe meine Armbewegungen zu Ende: „Größer, größer, größer…“ Und die Kinderaugen werden größer, größer, größer…

„Da drehte sich der Schatten um (größer), es war die Mama des Bärenkindes. Und sie legten ihre schweren Pranken umeinander und ließen lange nicht mehr los. Der kleine Bär versprach nie wieder auf der Wiese im Tal zurückbleiben zu wollen und der große Bär versprach ihn nie wieder zurückzulassen. Dicht aneinander gedrängt stiegen sie gemeinsam vom Berg und wurden immer kleiner, kleiner, kleiner…“ Während ich die letzten Worte spreche, wird auch meine Stimme immer kleiner, kleiner, kleiner…

„Noch mal!“, ruft die Vierjährige, ihr Mund ein Lächeln. „Nein…“, sage ich, da ich mein ganz eigenes Abenteuer mit der Geschichte gehabt hatte. „Noch mal!“, ruft sie hartnäckig und ich verspreche ihr eine neue Geschichte am nächsten Abend. Sie nickt und umfasst mit ihren angelutschten Fingern meinen Arm.

Diesen fest umklammert liegt sie da und wartet auf den Schlaf. Meine freie Hand streichelt ihren warmen Rücken und immer, wenn ich aufhöre, murrt die Schlaftrunkene leise. Im Nebenraum singt Funda ein Schlaflied für den einjährigen Bruder (den ich Edgar Ellen Poe nenne). Meine Gedanken nutzen die Chance und schwirren durch die glückliche Stille. Während des Tages musste ich von einer zerkauten Gurke abbeißen, eine Hand beim In-die-Windel-machen halten, Edgar Ellen Poe davon abhalten in den heißen Herd zu klettern, die Vierjährige fliegen lassen und Reste-Kirschen auf einem zerpopelten Kuchen essen.

Ich lächle. Nichts hätte ich lieber gemacht. Das Mädchen murrt und meine Hand wandert wieder mit kreisenden Bewegungen über seinen Rücken. Und während der Atem neben mir flacher wird, werden auch meine Augen immer kleiner, kleiner kleiner…

Foto: flickr // Likafilm

Ein britisches Gedicht über das Mädchen, das vom Dach fiel

Xu spielte Gitarre, hustete zwischendurch und teilte mir mit, dass sie gerade süchtig nach Gitarrespielen ist. Mit ihren wenigen Akkorden, die sie kann, dichtete sie Minilieder. Über Skype war eine Freundin von ihr dabei: Bianca aus Hamburg, aber nicht meine Bianca aus Hamburg. „Schreibst du mir ein Lied über Biancas Schmerz?“, fragte sie und ich probierte es aus.

Es wurde kein Lied, da ich die musikalische Melodie nicht hinbekam, aber hier ist das Ergebnis.Wenn du es liest, lieber Leser, dann stelle dir bitte eine britische Erzählerin vor, ähnlich wie bei einer Max und Moritz-Geschichte.

Biancas Pain

Darling, come here and listen

I’ll tell you the story of pain

and it’s not the one that’s insane

Bianca was a smart girl with curly hair

Sadly her plans didn’t always work out

When the roof cracked it was very loud

Unfortunately she stood right on it with pride

She fell, screamed and broke her neck

And that was the end of that.

Um all die aufschreienden Leser zu beruhigen: Bianca aus Hamburg, die nicht meine Bianca aus Hamburg ist (ohne curly hair), geht es gut. Sie hat nur Nackenschmerzen. Und Gitarre spielen kann sie immer noch, genau wie Xu. Allerdings sollte ich vielleicht keine Lieder mehr schreiben!

Verwunschen

Vor einigen Tagen ging ich eines Nachmittages durch ein verwunschenes Tor. Obwohl nichts Großes passierte – kein Tusch, kein Gewitter mit himmelerhellenden Blitzen, kein Engelschor – änderte sich dadurch der Rhythmus, in dem mein Blut durch meinen Körper pulsiert. Und noch während meine Verbündete Xu mich an der Hand Richtung des Tores zog, wusste ich: Es war verwunschen.

Es war kein schöner Tag. Am Abend zuvor hatte es geregnet und die Wolken hingen noch immer unbeweglich über den Häuserdächern. Unsere Köpfe waren überfüllt: Wir müssen noch einkaufen, wo gibt es fluorisierende Sprühfarbe, haben wir genug Rum? Xu war erst umgezogen, in mir schwirrten jede Minute Fragen über meinen Berlin-Plan und den damit verbundenen Unsicherheiten.

Wir hatten einen engen Zeitplan, trotzdem gingen wir ohne zu zögern auf das Tor zu. Es führte auf einen verlassenen, von Bauschutt eingerahmten Hinterhof. Das Gras wuchs wild und unbekümmert. Neben dem verlassenen Haus ragte eine kleine Mauer hervor, auf die wir uns setzten. Eine leere Bierflasche verriet, dass wir nicht die ersten waren.

Wir sagten wenig. Xu rauchte und ich hörte den Geräuschen zu, die uns umgaben: Blätterrascheln, ein entferntes Gespräch, eine Hummel summte und irgendwo spielte Livemusik. Xus Zigarette glühte und weiße Asche tanzte durch die Luft. Ich musste an ein Bild denken, welches an der Wand meiner Mutter hing. Darauf war ein sitzender Ritter zu sehen, daneben stand ein Zitat. Ich erzählte meiner Verbündeten davon und zitierte frei aus meiner Erinnerung heraus:

Wir sagten wenig. Xu rauchte und ich hörte den Geräuschen zu, die uns umgaben: Blätterrascheln, ein entferntes Gespräch, eine Hummel summte und irgendwo spielte Livemusik. Xus Zigarette glühte und weiße Asche tanzte durch die Luft. Ich musste an ein Bild denken, welches an der Wand meiner Mutter hing. Darauf war ein sitzender Ritter zu sehen, daneben stand ein Zitat. Ich erzählte meiner Verbündeten davon und zitierte frei aus meiner Erinnerung heraus:

„Fremder, warum sitzt du hier?“

„Ich bin drei Tage scharf geritten und nun warte ich bis meine Seele mich einholt.“

Wieder tanzt Asche vor unseren Gesichtern. „Ich hatte das Bild nie verstanden“, sagte ich und ließ den Blick über Asphaltrisse, Schutt und Gras wandern. Genüsslich streckte ich meine Beine und Xu wartete, bis ich weitersprach: „Seitdem wir durch das Tor liefen, weiß ich plötzlich, was damit gemeint ist.“ Xu lächelte und sagte nichts.

Wir überließen die Hummeln sich selbst. Zurück blieb nur ein Zigarettenstummel, der durch den Bierflaschenhals gedrückt wurde. Durch eine Baustellenabgrenzung, einen Kirchengarten und eine Theaterprobe kamen wir wieder in die reale Welt. Trotzdem ist es, als hätten wir diesen verwunschenen Ort niemals ganz verlassen.

Foto: Johanna Kindermann

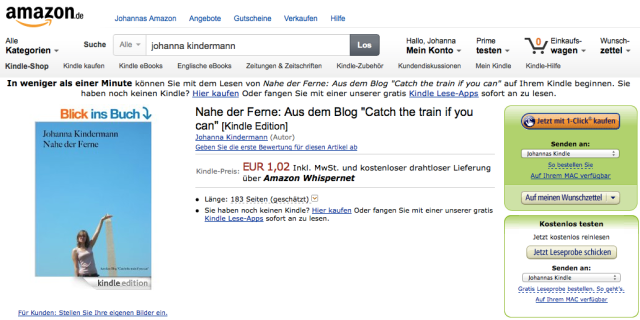

Ebook von Catch the train if you can

Jetzt gibt es mich zu kaufen! Weil mein Blog über drei Jahre dick ist und viele Beiträge vergessen sind, gibt es Catch the train if you can nun als Ebook auf Amazon für nur unglaubliche 1,02 Euro! Über jeden Unterstützer freue ich mich und sage hiermit schon mal: DANKE.

Beim Laufen in den Himmel schauen

Gewidmet an: Xu, mit der ich diesen Samstagmorgen gerne spazieren gehen würde.

Das Gebäude ist ein Labyrinth. Ich komme aus dem versteckten Büro, durch mehrere Türen und lange Gänge entlang, vorbei an der Grafik- und PR-Abteilung, vorbei an Starbucks, wie wir die kleine Kaffee-Ecke vor der Nachrichtenabteilung nennen. Vorbei an Kollegen: „Tschüss, Tschüss, schönen Feierabend.“

Dann kreise ich mich die Treppe hinunter und ekel mich vor einer fetten Spinne, die auf der letzten Stufe sitzt. Die Empfangsdame ist schon nach Hause gegangen, also schiebe ich mir meine Kopfhörer in die Ohren. Ich höre John Frusciante, direkt von einem Satelliten aus an mich gestreamt. Als ich durch die gläserne Drehtür schwinge, trifft mich leuchtende Wärme.

Ich lächle, wie jeden Tag, wenn ich unter der Sonne die dunklen Treppenstufen vor dem Gebäude hinuntergehe. Fast tanze ich über den Parkplatz zum Pförtnerhäuschen, aber ich halte mich zurück, denn ein Anzugträger kommt mir entgegen, wahrscheinlich irgendeiner meiner Chefs. „Piep“, höre ich, als ich meine Mitarbeiterkarte scanne, um das Tor zu öffnen. Ein fröhliches Nicken zum Pförtner, der noch nachts hier sitzen wird, die arme Sau, dann bin ich draußen.

Schlecht gelaunte Menschen kommen mir entgegen. Eine Oma wackelt Schritt für Schritt und verflucht ihre Entscheidungen, eine Mutter scheucht ihre fünf Kinder über die rot werdende Ampel und streitet am Telefon, ein dürrer Mann trägt seine Mundwinkel bis zu den Kniekehlen. Und ich, ich hebe meinen Kopf und schaue durch Zweige hindurch, die ihre jungen Blätter spreizen.

Andere Menschen pfeifen, wenn das Schicksal gut zu ihnen ist. Sie summen vielleicht, schmunzeln und lachen freier als gewöhnlich. Sie drehen die Musik auf, telefonieren mit Mama oder laufen ein wenig breitbeiniger. Aber ich schaue beim Laufen hoch in den Himmel und dann ist das Schicksal gut zu mir.

Foto: flickr // picturia.de.hm

Die perfekte Frau

Ganz ehrlich: Es ist zum Kotzen, diese Aufzählungen, was für einen Mann eine perfekte Frau ausmacht. Dabei spreche ich hier nicht von den Putzfrauen, Bierbringern und Sexbombe in einem, die Liste an sich gefällt mir nicht. Denn ist eine perfekte Frau nicht eine glückliche?

Ganz ehrlich: Es ist zum Kotzen, diese Aufzählungen, was für einen Mann eine perfekte Frau ausmacht. Dabei spreche ich hier nicht von den Putzfrauen, Bierbringern und Sexbombe in einem, die Liste an sich gefällt mir nicht. Denn ist eine perfekte Frau nicht eine glückliche?

Also muss es heißen: Wie wird eine Frau perfekt für sich selbst? Ein Versuch der Diskussion über schmale Hüften, mittelgroße Brüste und lange Beine einen Strich durch die Rechnung zu machen.

1. Sicherheit: Geldsorgen machen es schwer, über Glück nachzudenken und sich das nötige Lächeln abzuringen. Das geht über die nötigen Existenzgüter hinaus (welche für mich Dach über den Kopf, Schulgeld, Kleidung und Essen ist), denn man fühlt sich erst wohl, wenn man weiß, dass der morgendliche Kaffee auf dem Weg zur Arbeit bezahlbar ist, wenn irgendwann auch mal ein iPad drin ist, obwohl man diesen nicht braucht. Sicherheit geht aber über Geld hinaus. Der Punkt bedeutet auch, dass man weiß, wen man im Notfall anrufen kann. Sei es die Mutter, wenn man den Keller überschwemmt hat, oder die gute Freundin, die einem nach einem miesen Tag einen Whiskey-Cola überreicht.

2. Paradoxerweise die Unsicherheit: Die Überraschungen im Leben, die Würze im Alltag, etwas aus der Bahn werfendes. Von winzigen Dingen wie das Lächeln eines hübschen Mannes auf der Straße bis hin zu einer spontanen Reise, einer Beförderung, einer Liebeserklärung, eine atemberaubende Aussicht, den Mut im Kletterpark von einem Baumwipfel zu springen.

3. Wünsche: Das typische „Was will ich“? Sich selbst kennen ist schwer, fast schon unmöglich. Doch es reicht ein minimales Kennen, eine kleine Wiedererkennung in den eigenen Taten. Aus kleinen Schritten folgen große Erkenntnisse, das gewünschte Bauchgefühl, denn Selektion ist wichtig. Will ich wirklich nach Paris, oder will ich nur, weil alle wollen? Will ich wirklich reich werden, berühmt, wunderschön, in Größe 36 reinpassen? So vieles ist umrelevant und der Schlüssel ist wohl es vorher zu wissen. Oder zu hoffen, dass man es rückgängig machen kann.

4. Wachstum: Etwas hat nur Sinn, wenn es wächst. Sei es eine Pflanze, ein Held in einem Buch, die Vokabeln in einer fremden Sprache oder die Fortschritte im eigenen Leben. Daher braucht man sichtbaren Wachstum, etwas, woran man merkt, dass die eigenen Handlungen sinnvoll sind. Und wenn es nur ein kleines Erfolgserlebnis ist wie in Frankreich nach dem Weg fragen können.

5. Moral: Seinen eigenen Regeln sollte man treu bleiben, denn so mag man sich. Allerdings sollte man nicht jeder blöden Regel hinterherlaufen, denn von Übermoral (wenn es dieses Wort gibt) bekommt man einen Putzfimmel und nervöse Flecken.

6. Menschliche Bindungen: Während die meisten Punkte von einem selbst abhängen, kann man für seine sozialen Kontakte meistens nicht viel. Aber die restlichen neun Punkte beeinflussen diese sehr. Zum Glück.

7. Positives Denken: Klingt grausam, denn jeder will heulen, fluchen und wüten dürfen. Darf man, so lange man auch wieder damit aufhört.

8. Vertrauen: In seine Fähigkeiten, Erfahrungen, Wünsche, Wege, Meinungen, liebsten Menschen und die Zukunft.

9. Selbstreflexion: Alles ändert sich, Wünsche, Ziele, Wege, Regeln. So lange man merkt, dass man falsch liegt, kann nichts schief gehen. Fehler sind schließlich erlaubt. Nur entschuldigen muss man sich können – bei sich selbst und bei anderen.

10. Unperfektion: Tada, das Highlight in meiner Liste. Alles andere wäre doch langweilig! Und gruselig. Mit der perfekten Frau an der Seite würde sich jede Person wohl in Grund und Boden schämen, bei jedem eigenen Pickel, Schluckauf oder Gläschen Whiskey nach einem miesen Tag. Mut zur Lücke!

Übrigens lasse ich das Aussehen bewusst umkommentiert. Denn ist die schönste Frau nicht diejenige, die einen mit dem glücklichsten Lächeln anstrahlt?

Übrigens bin ich kein Experte, schließlich bin ich nicht perfekt. Meine Liste darf also übertrieben, voller Lücken oder gar völlig falsch sein. Ich wollte nur mal meckern. Über all die Menschen, die ihr eigenes Unglück bei den anderen suchen.

Foto: flickr // Andrew Bertram

Flugzeugsdunst statt Asphaltrisse

Es sieht aus, als stürzt ein Flugzeug ab und ich stehe vor dem Supermarkt und warte auf Funda. Sie ist meine neue Freundin aus Offenbach und wenn jemand fragt, woher sie kommt, weil sie ein Kopftuch trägt, sagt

sie: Aus Wuppertal. Außerdem kommt sie zu spät, weil ihre Tochter noch Suppe essen will.

Leute laufen vorbei und fragen sich, weshalb ich hier stehe und darüber nachdenke, ob landende Flugzeuge immer so aussehen, als stürzen sie ab.

Was ist das für eine? Sie schaut in den Himmel ohne den Parkplatz, die rasselnden Einkaufswagen, den rissigen Asphalt zu sehen. Was ist für eine?

Der Mann läuft an mir vorbei und schaut mir fest ins Gesicht, er verdeckt den Himmel voller Dunststreifen. Daher tänzel ich an ihm vorbei, ja, ich sehe ihn wieder, den bestimmten Fleck Himmel.

Funda sagt, sie kommt gleich, und ich sehe die Streifen verschwinden. An mir vorbei rasselt ein Einkaufswagen.

R002: Strom und Gas

Amelies Finger schwebten gekrümmt über den Tasten. Auf ihrem Bildschirm blinkte der Cursor in einer begonnen Mail. Dort stand: Hallo.

Schließlich zog sie ihre Hände weg und stützte ihren Kopf darauf. Unzufrieden starrte sie auf das Hallo. Der Anfang war immer das Schwierigste, fand sie. Der musste Interesse wecken und gleichzeitig perfekt sitzen. Stimmt der Anfang nicht, kann der Rest nichts mehr werden.

Das gilt bei allem. Schaffte es Amelie früh aufzustehen, um in Ruhe einen Tee zu trinken, ging sie pfeifend aus dem Haus. Vergrub sie bis zur letzten Minute ihren Kopf in den Kissen, schaffte sie bis zum Abend fast nichts.

Genau das wollte sie ändern. Sie wollte Dinge schaffen. Frühaufsteherin sein, immer rasierte Beine haben und Träume leben. Nun schien es so, als hinge alles von dieser einen Mail ab. Amelie seufzte und löschte das Hallo, indem sie mehrmals brutal mit ihrem Mittelfinger auf die Löschtaste haute. Dann tippte sie: Hallo Simon!

Es war über fünf Jahre her, dass sie ihn zum letzten Mal gesehen hatte und auch damals hatte sie ihn kaum gekannt. Was schreibt man einem fremden Menschen, der kein Interesse daran hat von einem zu hören?

Amelie lehnte sich zurück und zog ihre Decke bis zum Hals. Ständig war ihr kalt, aber sie sah es nicht ein im April noch die Heizung anzumachen. Ihr Blick verlor sich in den hässlichen Hubbeln der Rauhfasertapete.

Simon war ein dünner, unscheinbarer Junge gewesen, der immer Widerspruch gegeben hatte. Er hatte genau in ihrem rechten Blickwinkel gesessen und nach jeder ihrer flammenden Rede meldete er sich. Hemingway nannte er einen versoffenen Sack, die Buddenbrooks verbrannte er nach dem Abi feierlich auf dem Schulhof.

Drei Jahre lang kämpfte sie unerbittlich darum, die bessere Deutschnote im Zeugnis zu bekommen. Einen Krieg, den er unbemerkt gewann und wegen dem sie jahrelang nichts mehr geschrieben hatte.

„Ich verstehe nicht, warum alle immer so viel auf die Bedeutung geben. Mir ist es egal, wie viel zwischen den Zeilen steht, wenn der eigentliche Inhalt nicht unterhaltsam ist“, hatte er während einer Debatte über einen großen deutschen Literaten gesagt und diese Worte waren ihr im Gedächtnis geblieben.

Dennoch dachte sie sofort an ihm, als sie beschloss, ein Buch zu schreiben. Zuerst verbrachte sie eine lange Zeit damit ihrem Spiegelbild zu sagen, dass sie das wollte, bis sie es nicht mehr peinlich fand: „Ich möchte ein Buch schreiben. Ich möchte ein Buch schreiben.“ In ihrem Umfeld klang das wie, als wolle sie Astronaut oder Sänger werden. Nachdem sie mit stolz laut sagen konnte, dass sie ein Buch schreiben wollte, wusste sie, dass Simon es lesen musste. Es musste seinem Test bestehen.

Es klingelte und sie verharrte. Sie wartete, ob der unangekündigte Gast einfach von alleine verschwinden würde. Das tat er nicht, es klingelte nochmals. Sie wickelte die Decke um ihren Körper und lief zur Tür.

„Ich bin hier, um den Strom und das Gas abzulesen“, sagte er, wahrscheinlich schon zum zwanzigsten Mal an diesem Tag.

„Klar“, sagte Amelie und ließ ihn in den Flur. Der Mann wischte seine Hände an seiner orangen Latzhose ab und öffnete den Sicherungskasten. Amelie fragte sich, ob er für diesen Job morgens leicht aus dem Bett kam.

Während er schwer atmend die Zahlen notierte, stand sie daneben und ließ die Zeit vorbeigehen. Schließlich fragte sie: „Schreiben Sie in ihrem Beruf oft Mails?“

„Nö“, sagte der Mann ohne aufzublicken.

„Und privat?“

„Haben Sie einen Kellerschlüssel?“

„Was?“, fragte sie.

„Ich muss noch in den Keller.“

„Ich habe einen Kellerschlüssel.“

Der Mann öffnete sich selbst die Tür und verließ die Wohnung. Amelie folgte ihm.

„Aber wie schreiben Sie denn eine Mail, wenn Sie mal eine schreiben müssen?“

Angestrengt schaute der Mann sie an und wischte wieder seine Hände ab. Sein Blick beschrieb, wie sehr er sich wünschte, mit den Leuten nicht reden zu müssen.

„Ich schreibe einfach, was ich will“, sagte er schließlich. „Deswegen schreibt man doch Mails, oder?“

Dann ging er die Treppenstufen zur nächsten Wohnung hinauf und fragte nicht mehr nach den Kellerschlüsseln. Unschlüssig blieb Amelie kurz stehen, dann wurde es ihr im Treppenhaus zu kalt.

R001: Der Umzug zum Jupitermond

„Kannst du die Erde sehen?“, fragte Lori und beugte sich schwer auf mich.

„Au!“, sagte ich, obwohl es kaum schmerzlich war, eher unangenehm. Sie lag auf meinem Arm. „Was soll das?“

Meine Schwester Lori wollte mich nicht hören. Einige Sterne spiegelten sich in ihren Augen, während sie aus dem Fenster schaute.

„Das da, das ist sie.“ Sie zeigte hinaus in das Schwarz, ohne dass ich die Erde finden könnte.

„Ja“, sagte ich einfach. Denn es war nicht wichtig, ob ich sie sah oder nicht. Wichtig war, dass ich sie nie wieder sehen würde.

„Glaubst du, wir sind noch am Leben…?“

Lori machte ein Explosionsgeräusch nach und ein fragendes Gesicht, ich nickte. Wieder spiegelten sich die Sterne in ihren Augen. Es wirkte wie ein zweites Universum in ihr drin.

„Sie sagten, dass es nur noch fünfzig Jahre dauert.“

Sie drehte sich von mir weg und knautschte ihre Haare. Sie griff mit ihrer rechten Hand hinein und knetete und zwirbelte sie, das war schon kein Spielen mehr. Das tat sie immer, wenn sie alleine sein mochte.

Also versuchte ich nicht an die Erde oder meine Freunde dort zu denken. Stattdessen schaute ich mich um. Meine Augen trafen die Blicke eines Mädchens von vielleicht vier Jahren. Ihr Gesicht war nass vor Tränen und Rotze, ihre klebrigen Hände umfassten fest die Armlehne. Ihre Mutter saß hinter ihr und schlief mit erschöpftem Gesicht.

Ich lächelte, doch das Mädchen reagierte nicht, sie schaute mich einfach an. Ich sah keine Angst, keine Fragen, nur pure Resignation. Als wüsste sie schon, was passieren würde.

Als wir plötzlich mehrere Meter nach unten sackten, schrie niemand. Die Mutter schlief sogar weiter. Nur Lori griff fest nach meiner Hand und hauchte undeutlich meinen Namen: „Leon!“ Ab diesem Moment begann ich mich machtlos zu fühlen.

Bis heute erinnere ich mich an den Druck ihrer Hand, die meine mit ihren Fingern umschloss. Es ist die letzte Erinnerung, die ich von meiner Schwester habe.

Beim zweiten Ruckeln wurde die Mutter wach und schaute sich verärgert um. Die Augen des Kindes ruhten weiter auf mir.

Fortsetzung folgt.

Foto: flickr//Waithamai

Das wunderschöne Geheimnis hinter Fragmenten

Heute ist ein sonniger Tag. Nein, das war gelogen. Heute hängen dicke Wolken tief ins Gesicht. Deswegen ist es an der Zeit.

Es ist an der Zeit, einen Eintrag zu schreib

Dieses Fragment fand ich unter meinen Entwürfen. Ich weiß nicht, was folgen sollte, ich erkenne mich nicht wieder. Trotzdem musste ich lachen: Wegen der Lüge, der Wahrheit und dem plötzlichen Ende. Was wohl passierte?

Der Beitrag wurde begonnen und nie beendet am 31. Juli 2013.

Wie ein Abschied sein sollte

Ihr fällt nichts besseres ein, also spielt sie eine Situation nach. So wie es sein sollte, wenn es nicht so wäre. Sie hält traurig seine Hand, findet das Flattern ihres Kleides romantisch, riecht an seinem Hals, denn sie mag seinen Geruch. Neben ihr steht ein großer Koffer, in ihrer Hand ist ein Umschlag mit Tickets. Sie lässt seine Hand nur los, um nach dem richtigen unter den vielen Tickets zu suchen. Sie wird seine Hand danach noch lange genug vermissen müssen, denn so sollte es sein, wenn es nicht so wäre.

Ihr fällt nichts besseres ein, also spielt sie eine Situation nach. So wie es sein sollte, wenn es nicht so wäre. Sie hält traurig seine Hand, findet das Flattern ihres Kleides romantisch, riecht an seinem Hals, denn sie mag seinen Geruch. Neben ihr steht ein großer Koffer, in ihrer Hand ist ein Umschlag mit Tickets. Sie lässt seine Hand nur los, um nach dem richtigen unter den vielen Tickets zu suchen. Sie wird seine Hand danach noch lange genug vermissen müssen, denn so sollte es sein, wenn es nicht so wäre.

Sie zeigt auf das gegenüberliegende Gleis und blinzelt in die Sonne. Er folgt ihrem Blick und zeigt keine Regung. Was er spielt, weiß sie nicht. Mit der einen Hand nimmt er den Koffer, mit der anderen ihre Hand. Sie müssen über eine kleine, aber breite Brücke, um auf die anderen Seite zu kommen. Sie sagen kein Wort, obwohl sie darüber reden sollten, warum es nicht so ist, wie es sein sollte.

Sie umarmen sich, ihr Kleid flattert, der Kuss auf ihrer Stirn, ein perfektes Bild. Der Zug hat Verspätung, dabei wünscht sie sich ihn so sehr herbei. Sie bleiben einfach in der Zusammenstellung des perfekten Bildes. Beide sind stumm, beide blicken sich nicht an. Sie denkt, das hätte genau so sein können. Was er denkt, weiß sie nicht.

Der Zug kommt und er hebt ihren Koffer hinein. Es ist ein alter Zug, man kann das Fenster an der Tür noch hinunterschieben. Das tut sie und schaut ihn nur an. Sie sind noch zusammen, aber durch die Tür getrennt. Das Pfeifen als Zeichen der Abfahrt erklingt und seine Hände greifen schnell nach ihrem Gesicht: „Schnell, gib mir noch einen Kuss.“ Und das tut sie. Es sollte so sein, dass sie nun stehen bleibt und wartet, bis er außer Sicht ist. Sie geht stattdessen den Zuggang entlang, sucht sich einen Platz auf der anderen Seite und macht sich ganz klein. Sie weiß, dass er noch zwei Minuten lang direkt neben ihr steht, außerhalb des Zuges. Dann fährt dieser ab.

Foto: flickr // Jose Chavarry